「臨床・薬学研究に貢献する医療ビッグデータ」#6久留米大内科学講座消化器内科部門 主任教授 川口巧氏臨床・薬学研究に貢献する医療ビッグデータ

2025.07.25

2025.12.04

ビッグデータと検査結果で新規性ある結果導く SGLT2阻害薬で2型糖尿病患者の悪性腫瘍発症リスク低減を確認

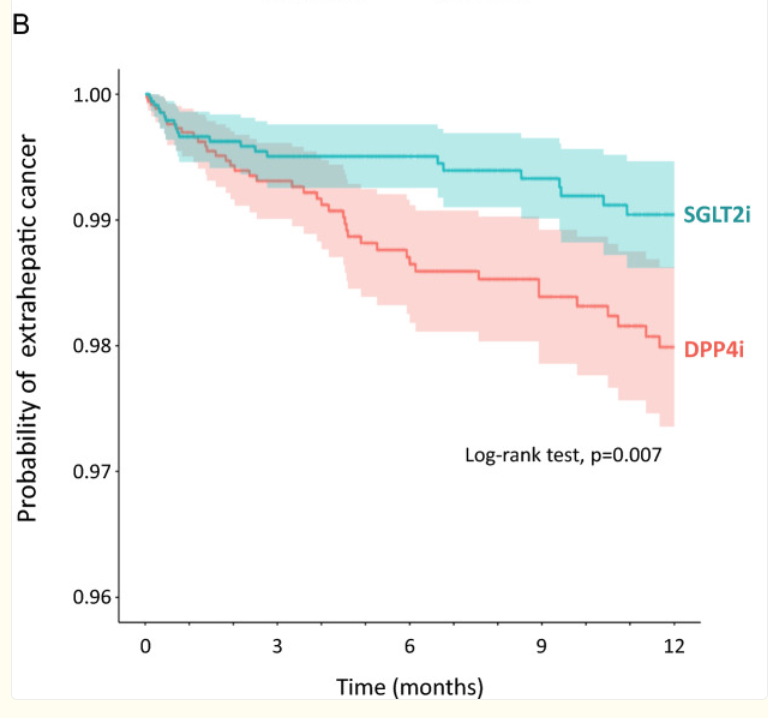

代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD=通称:マッスルド)が疑われる2型糖尿病(Type 2 diabetes mellitus=T2DM)患者について、ビッグデータとそれに付随する検査値を活用して、糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬とDPP-4阻害薬を、それぞれを処方されている群を比較した結果、SGLT2阻害薬の群が、肝臓以外の大腸や膵臓などの肝外悪性腫瘍発症リスクを低減していることを、久留米大内科学講座消化器内科部門主任教授の川口巧氏らが明らかにした。

【参考サイト】

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32343721

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11541318/

この論文は一般財団法人日本消化器病学会学会誌の英文誌「Journal of Gastroenterology」に掲載された。このデータ解析では、メディカル・データ・ビジョン(以下、MDV)の国内最大規模の診療データベースを活用した。MDVに2014年4月から2022年10月までの間に登録されたSGLT2阻害薬かDPP-4阻害薬の処方歴のあるT2DM患者162万8,656例を対象とした。

そのT2DM患者162万8,656例のうち、肝臓の機能を調べる検査項目の一つであるALTのカットオフ値を男性25U/L以上、女性17U/L以上として脂肪性肝疾患(SLD)と判断した。その上で、傾向スコアマッチング(Propensity Score Matching: PSM)を実施し、肝線維化指数(FIB-4 index)など67因子を調整したSGLT2阻害薬群4,204例(平均年齢62±14歳、女性1,638例)、DPP-4阻害薬群4,204例(同62±14歳、同1,606例)を解析対象とした。

データ解析の結果、投与後12か月間の肝外悪性腫瘍の発症率は、DPP-4阻害薬群に比べてSGLT2阻害薬群で有意に低率であった(ハザード比=HR 0.50、95%CI 0.30~0.84、P=0.009)。

また、階層別の解析では年齢で65歳以上(HR0.37、95%CI 0.19~0.70)、HbA1c7.0%未満(同0.29、0.10~0.80)、中性脂肪150㎎/dL以上(同0.37、0.14~0.94)、それぞれの患者で、SGLT2阻害薬群の方が、抗腫瘍効果が顕著だった。

川口氏のインタビューは以下の通り。

SGLT2阻害薬の抗腫瘍効果について我々はこれまでに、基礎研究や症例報告で報告してきました。一方で、大規模なデータ解析は今回が初めての試みでした。研究デザインは大正製薬の担当者と私で作成しましたが、統計はバイオ統計士にやっていただきました。

その中で、SGLT2阻害薬とDPP-4阻害薬、それぞれを処方された群で肝外悪性腫瘍の発症率などを厳密に比較するために、解析を阻害する可能性のある交絡因子67項目をエクスクルージョンクライテリア(exclusion criteria=除外基準)に設定しました。この厳格な除外基準により多くの症例が解析対象外となりましたが、患者背景のマッチした解析対象症例が、各群4,000名を上回っていたので、安定的なデータ解析が可能となりました。

実臨床では多くの医師がMASLD患者のALT値の改善において、DPP-4阻害薬よりもSGLT2阻害薬の方が有効だと感じていると思います。事実、日本消化器病学会と日本肝臓学会のNAFLD/NASH診療ガイドライン2020でもMASLDに対してSGLT2阻害薬は有用か?というCQに対して合意率は100%となっています。

我々は、「カナグリフロジンが肝細胞癌細胞の増殖および代謝リプログラミングに及ぼす影響:メタボロミクスと絶対定量プロテオミクスのマルチオミクス解析(iMPAQT)」(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32343721/)に関する基礎研究をして、がん細胞に対してSGLT2阻害薬が抑制的に働くことをオミクス解析(体の中に存在する分子全体を網羅的に調べること)で解明しました。

実臨床では、発がんが低率であることもあってか、SGLT2阻害薬による発がん抑制効果を実感することはありませんでしたが、基礎研究と同様の結果が実臨床でも得られるのか検討するために、今回、我々はMDVの大規模臨床データを用いてSGLT2阻害薬が発がんに及ぼす影響について解析をしました。

今回のデータ解析で特筆すべきこととしては、私たちが実臨床で接している日本人の患者データで示せたとことと感じています。また、SGLT2阻害薬でMASLDの肝線維化指数が改善することを示すことができたことも、とても大きな意義があると思っています。

さらに、重要な点は、SGLT2阻害薬がDPP4阻害薬と比較して、肝がん以外のがんの発症を抑制することを示すことができたことです。SGLT2阻害薬による発がん抑制効果は実臨床では感じることができないと思いますが、今回の研究ではデータボリュームがあり、相当数のNが確保できたため示すことができたと思います。今回のデータ解析によって、これまでの基礎研究と類似の結果が実臨床でも得られることを明らかにすることができました。

SLDの画像データを検査数値で補完

このデータ解析では、残念ながら画像データがなかったので、論文のレビュアーからは「実際に腹部超音波検査(エコー画像)を見ていない」という指摘がありました。そこで、画像データがないことを補完するために、既報に基づき血液検査のALT値により、SLDを評価しました。

一般的に肝障害の原因は、ウイルスや大量飲酒が関係するので、厳密にはすべてのSLDを、ALTで評価することはできないのですが、時代背景を考慮すれば現在はSLDをALTで評価するのは不自然ではないと考えられます。つまり、MDVのビッグデータに検査数値を組み合わせて抽出した4,000を超えるNのほとんどが、SLDと考えられることになります。

SLD患者が成人人口の30%に達すると言われる中で、今後、SLDの治療薬で出てくることが期待されています。今回のデータ解析では画像データがない中でも、血液検査で補完することができたことで大きな成果につながりました。また、MDVのデータシートにある経時的な血液検査値を活用したことで、SGLT2阻害薬が肝硬度を低下させることを示すことができました。

※上記、記事中のグラフは、日本消化器病学会学会誌の英文誌「Journal of Gastroenterology」(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11541318/)から引用しました。

【川口氏のご略歴】

1995年3月 久留米大学医学部卒業

1999年3月 久留米大学大学院医学研究科博士課程学位取得

2000年4月 米国テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンター 生化学教室リサーチフェロー

2007年4月 久留米大学医学部内科学講座 消化器内科部門 講師

2020年10月 久留米大学医学部内科学講座 消化器内科部門 准教授

2022年4月 久留米大学医学部内科学講座 消化器内科部門 主任教授

現在に至る

【所属学会】

日本肝臓学会、日本消化器病学会、日本糖尿病学会、日本内科学会、日本臨床栄養代謝学会、

日本病態栄養学会、日本肥満学会、日本消化器内視鏡学会、日本超音波学会、

日本リハビリテーション医学会

もどる

© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.