GPSP省令とは:製造販売後調査の基準となるGPSP省令を基礎から解説#103他EBM関連TOPIXコラム

2025.08.20

2025.08.20

医薬品や一部の医療機器は、承認後もその安全性や有効性の確認が求められます。

限られた条件下の治験だけでは把握しきれない実臨床での使用状況を把握するために大切なのが、製造販売後調査です。

GPSP省令は、この製造販売後の調査を適正に実施するための基準として定められているものです。

ここでは、GPSP省令の目的や基本構造、GVPとの違い、実務で必要となる書類や手順、チェックリストの概要まで、実際に製造販売後調査をするうえで知っておきたいポイントを解説します。

製薬・医療機器業界でGPSPに関わる方々に向けて、実務で役立つ情報を整理しました。

目次

GPSP省令とは

医薬品GPSP省令とは、Good Post-marketing Study Practiceの頭文字を取った言葉です。

医薬品や医療機器の再審査または再評価の申請資料の作成のために実施する製造販売後の調査・試験の基準を定めた省令です。

GPSPは、平成16年12月20日に厚生労働省令第 171 号「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」で規定されています。

製造販売後の調査には、実際の使用環境下における有効性や安全性の把握を目的とした「使用成績調査」や「製造販売後臨床試験」などが含まれています。

これらの調査は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づいて、適正かつ信頼性の高い方法で実施されなければならず、その具体的な手順や責任の体制を示しているのが医薬品GPSP省令です。

GPSP省令の対象は医療用医薬品の製造販売後の調査及び試験に関する基準であるため、人体に直接使用されないものは医療機器に準じた扱いで別規制となり、体外診断薬やパッチテスト用医薬品はGPSP省令の対象外となっています。

GPSP省令の目的

GPSP省令の目的は、製造販売後調査が適正に実施されるようにし、得られるデータの信頼性を担保することにあります。

医薬品や医療機器の販売は、基礎研究や非臨床試験、治験によって得られた疾患に対する効果のデータが、PMDAによる審査を経て、厚生労働省が製造販売の承認をすることで可能となります。

これらの過程では、非臨床試験ではGLP(Good Laboratory Practice)、治験ではGCP(Good Clinical Practice)が遵守されるため、それぞれの試験や結果に信頼性が生まれることになります。

しかしこれらの段階では、限られた条件下による使用結果しかデータとして得られません。

そのため製造販売後も、どのような副作用が発生するのか、より適切な使用方法がないかを追求する必要があります。

その製造販売後の調査や試験で得られるデータの信頼性を担保するのがGPSPです。

GPSPが遵守されることにより、さらに安全で効果的な医療が長い将来にわたって提供されることになります。

GPSPの詳細

GPSP省令では合計で12条にわたり、必要な基準が記載されています。

ここからは、それらの中でも代表的な5つについて紹介します。

- 製造販売後調査等の業務手順書の種類(3条)

- 製造販売後調査等管理責任者(4条)

- 使用成績調査実施計画書の項目(6条の7)

- 製造販売後データベース調査実施計画書の項目(6条の2)

- 製造販売後調査等業務の委託(10条)

上記以外では、8条で自己点検、9条で教育訓練などについての記載があります。

また、一般使用成績調査や特定使用成績調査、使用成績比較調査は6条に、製造販売後臨床試験は7条で、調査や試験ごとの記載を確認することも可能です。

GPSP省令で作成が定められている製造販売後調査等の業務手順書の種類

GPSP省令では、製造販売後調査を適切に実施するために、3条にて各種業務手順書の作成が求められています。

一 使用成績調査に関する手順

二 製造販売後データベース調査に関する手順

三 製造販売後臨床試験に関する手順

四 自己点検に関する手順

五 製造販売後調査等業務に従事する者に対する教育訓練に関する手順

六 製造販売後調査等業務の委託に関する手順

七 製造販売後調査等業務の記録の保存に関する手順

八 その他製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するために必要な手順

厚生労働省「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」

使用成績調査・製造販売後データベース調査・製造販売後臨床試験、どの製造販売後調査をする際も、製造販売後調査等業務手順書や製造販売後調査等基本計画書等に基づいて、製造販売後調査等管理責任者や製造販売業者等が調査・試験をすることになります。

自己点検・教育訓練・委託・記録の保存なども業務手順書に定められており、改訂をした場合は改訂日の記載が必要など、具体的な手順の内容が記載されます。

GPSP省令で定められている製造販売後調査等管理責任者

製造販売後調査の全体的な品質と信頼性を担保するため、GPSP省令では「製造販売後調査等管理責任者」の設置が義務付けられています。

製造販売後調査等管理責任者の役割は、大まかに以下が挙げられます。

- 調査計画の立案から実施や文書の改訂など

- 手順書や計画書に基づいて調査が適切に実施されているかの確認

- 調査結果の報告

これらを統括し、社内外の関係者と連携しながら適正な業務推進を図ることが製造販売後調査等管理責任者の役割です。

GVP省令に基づいて設置される安全管理責任者など、他の関係者と連携することも必要です。

また、営業本部などの販売に関わる部門に所属する方は、製造販売後調査等管理責任者になることはできません。

製造販売後調査等管理責任者は調査結果の立案から最終的な評価までに関わる立場です。

再審査の結果によっては製薬企業の利益などに直接影響するため、販売部門に関係する方が管理責任者になることで調査結果の信頼性に関わる場合が考えられます。

GPSP省令で定められている使用成績調査実施計画書の項目

GPSP省令により、使用成績調査を行う際には、あらかじめ「使用成績調査実施計画書」の作成が求められます。

この計画書に記載が必要な項目は、GPSP第6条の7にて以下の通り記載されています。

一 調査の目的

二 調査の対象者の数

三 調査の対象者の範囲

四 調査の方法

五 調査の実施期間

六 調査を行う事項

七 解析を行う項目及び方法

八 その他必要な事項

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(厚生労働省)

使用成績調査実施計画書は、業務手順書にて製造販売後調査等管理責任者が作成を担うことと定められています。場合によっては、作成ではなく承認のみをすることもあります。

また、適切に改訂がされなかった場合には問題事例として取り扱われることもあるため、GPSPに従った対応が欠かせません。

使用成績調査実施計画書に関するQ&A集がPMDAより発信されているため、実務で発生する疑問について確認することが可能です。

製造販売後調査等基本計画書等に関する質疑応答集(Q&A)について(厚生労働省医薬食品局審査管理課)

GPSP省令で定められている製造販売後データベース調査実施計画書の項目

使用成績調査実施計画書の作成と同様、データベース調査の場合も実施計画書が必要です。

製造販売後データベース調査実施計画書の項目は、第6条の2に記載されています。

一 調査の目的

二 調査に用いる医療情報データベースの概要

三 調査の対象者の数

四 調査の対象者の範囲

五 調査の方法

六 調査の対象期間

七 調査を行う事項

八 解析を行う項目及び方法

九 その他必要な事項

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(厚生労働省)

使用成績調査実施計画書の項目とほぼ同じですが、医療情報データベースの概要についても記載する必要があります。

データベースに関しても、専門の外部機関を活用することは少なくありません。

製造販売業者等は、製造販売後調査等業務の一部を専門家に委託できる

GPSP省令では、製造販売業者が調査業務をすべて自社で実施する必要はなく、業務効率化のためにCROや他の製造販売業者に委託することが可能です。

以下を記載した文書を使用して委託先と契約を締結することで、業務の委託ができます。

一 当該委託の範囲

二 受託業務に係る第三条第一項各号に掲げる製造販売後調査等業務の手順に関する事項

三 前号の手順に基づき当該委託業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを製造販売業者等又は製造販売後調査等管理責任者が確認することができる旨

四 委託した業務について、受託者に対する製造販売業者等又は製造販売後調査等管理責任者による指示に関する事項

五 前号の指示を行った場合における当該指示に基づく措置が講じられたかどうかを製造販売業者等又は製造販売後調査等管理責任者が確認することができる旨

六 製造販売業者等又は製造販売後調査等管理責任者及び受託者の相互の間における製造販売後調査等に関する情報の提供の方法に関する事項

七 受託者が製造販売業者等又は製造販売後調査等管理責任者に対して行う報告に関する事項

八 受託者が当該受託業務について作成した文書の保存に関する事項

九 その他必要な事項

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(厚生労働省)

委託時には主に、委託する業務範囲や委託先の選定をします。

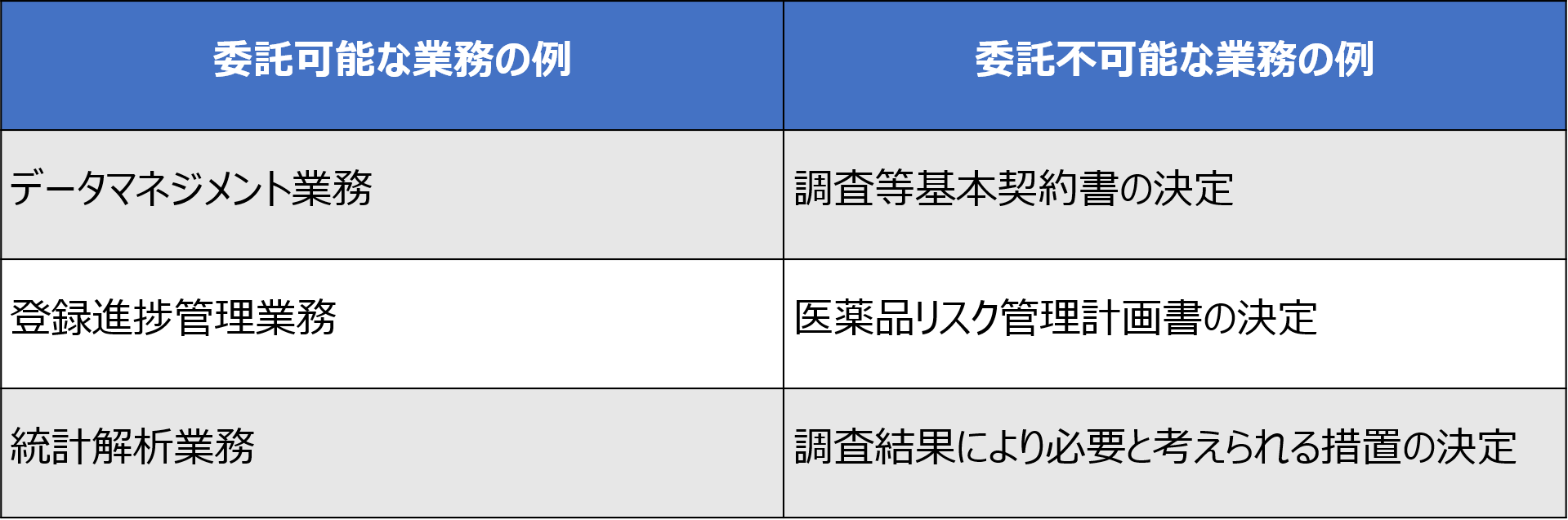

業務範囲は、管理に関わるもの以外であれば委託可能です。

管理に関わることとは、GPSP省令の第4条3で製造販売後調査等管理責任者が行わなければならないとされていることを指します。

例えば、製造販売後調査等基本計画書や医薬品リスク管理計画書の決定、調査結果により必要と考えられる措置の決定などが管理に関わることです。

上記以外であれば基本的に委託ができ、データマネジメント業務や登録・進捗管理業務、統計解析業務などは委託可能な業務の例です。

実際には、委託の範囲のみだけでなく、手順や業務内容、措置などが講じられたかどうか確認できること、文書の保存などに関する事項も、委託契約の際には必要となります。

委託先としては、GPSPを遵守できる者に委託が可能とされています。

委託可能な業務と委託できない業務の例を、以下の表にまとめます。

具体的には、実施に必要な手順書や、報告・保存・記録の体制など、業務の遂行に必要な要素が整っていることなどが目安です。

委託業務の最終的な責任は委託をする側が負います。

委託先を探す場合は、連携の取りやすさや過去の実績なども大切な判断要素になるでしょう。

GPSPとGVPの違い

どちらも製造販売後に関する制度なので混乱する方もいるのではないでしょうか。

GPSPとGVPはどちらも製造販売後の医薬品の安全性確保に関する制度ですが、以下のような違いがあります。

GPSPは製造販売後の調査に関する基準が、GVP(Good Vigilance Practice)では安全性情報の管理体制に関する基準が定められています。

GPSPは試験や調査を行う際に、GVPは安全性情報の収集などの際に登場するものです。

また、医薬品製造販売業許可申請の要件の観点からは、製造販売業者はGVPに適合している必要があります。

GPSPは製造販売後調査や試験を実施する際に遵守されるべき事項であるため、GVPのように事前の体制整備義務はありません。

もともとGPSPやGVPができる以前、両者はGPMSP(Good Post-marketing Surveillance Practice)という一つの省令でした。

2002年に薬事法第14条の製造販売承認制度に変更があったことがきっかけで、GPSPとGVPに分けられました。

GPSP(医薬品GPSP)のチェックリスト例

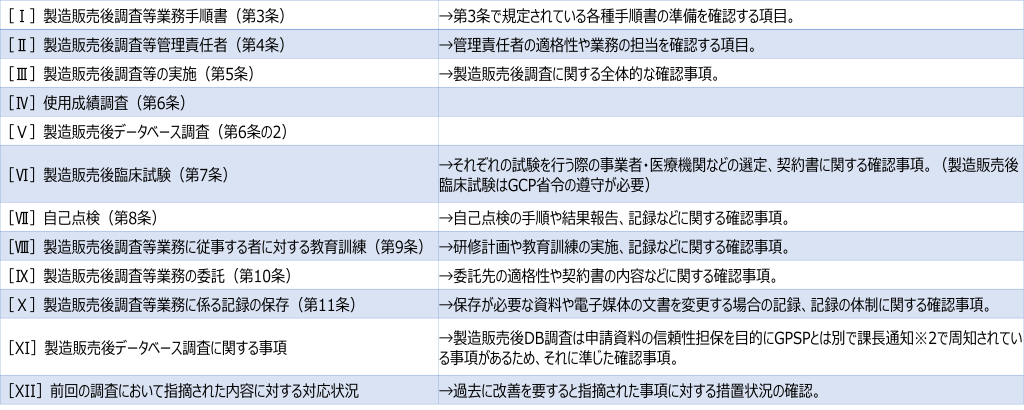

ここではGPSP省令の遵守状況を測る目安として、PMDAが適合性調査を実施する際のチェックリスト※1の項目を例に挙げます。

大きな項目として、以下のように12に分けられています。

※1:医薬品GPSP適合性調査 チェックリスト(厚生労働省)

※2:医薬品の製造販売後データベース調査における信頼性担保に関する留意点について(平成30年2月21日)(厚生労働省)

GPSP省令の原文を読むだけでは見落としてしまいそうな箇所も、この適合性調査チェックリストを参照することで確認漏れを減らすことが可能です。

事前に確認しておくと、これから製造販売後調査をする方にとっても調査に必要な対応をイメージしやすくなるでしょう。

GPSP省令に沿った製造販売後調査に困った際は、厚生労働省に直接問い合わせましょう

GPSP省令に基づく調査の実施や解釈に不安がある場合、製造販売業者は厚生労働省といった公的機関に直接相談することをおすすめします。

条文をどのように解釈すべきなのか、また、実際の運用ではどのようなことが必要なのか、行政機関からの明確な回答を得ることで計画を前に進めることができるでしょう。

条文だけでは読み取れないことも多く、実施する施設ごとで定められているルールや整備されていることもあります。

必要に応じてCROのような経験のある社外の専門家や、データベースを提供する外部機関を活用することも視野に入れると、より効率的かつ確実な体制で製造販売後調査に臨むことができるでしょう。

お困りの際は、当社でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【監修者】岡本妃香里

2014年に薬学部薬学科を卒業し、薬剤師の資格を取得。大手ドラッグストアに就職し、調剤やOTC販売を経験する。2018年にライター活動を開始。現在は医薬品や化粧品、健康食品、美容医療など健康と美に関する正しい情報を発信中。医療ライターとしてさまざまなジャンルの記事執筆を行っている。

【執筆者】吉村友希

医薬品開発職を経て医療ライターに転身。疾患・DX/AI・医療広告・薬機法など、医療と健康に特化した記事制作を担当。英語論文を活用した執筆やSEO対策も可能。YMAA認証取得。

もどる

© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.