医療デジタルデータのAI研究開発におけるルールと活用例#114他EBM関連TOPIXコラム

2025.09.26

2025.09.26

2024年9月に制定された「医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」は、医療機関などが保有する医療情報を利活用し、スピーディーに製品開発することを想定したものです。研究開発のステージに応じて、適切な法的根拠を明確化する、それに加え医療情報の特性を踏まえた仮名加工情報の作成手順やその運用に関する取りまとめが記載されています。

本記事では、当ガイドラインが目指す個人情報保護のあり方、仮名加工情報や匿名加工医療情報を取り扱う際の注意事項、それらを利活用することで期待される効果について解説します。

目次

医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン制定の背景

先進的なイノベーションや研究開発による新たな産業の創出は、常に厳しいグローバル競争にさらされており、そのとき個人情報保護法制はデータ資源の取り扱いに大きな影響を及ぼします。

医療分野では、病院に蓄積された膨大な医療情報をデータ資源として活用し、製品開発をする民間企業などで研究開発競争が加速しています。

日本では個人情報の取得や個人データの第三者提供などに関して、個人情報保護法の観点から、本人の同意が必要とされてきました。しかし、膨大な数の患者から個別に同意を得ることは現実的に困難であるため、限定的に医療分野の研究開発での活用においては本人の同意なく第三者への提供を可能としてきました。ただし、その場合、氏名など個人の特定につながる情報は削除し、病名なども削除する「匿名加工医療情報」とする必要がありました。

匿名加工医療情報では特定の個人を識別できなくするために、もとの個人情報を復元できないように高いレベルの加工をします。そのため、加工にはやや手間を要しますが、利用する側にとっては、制約が非常に小さく、利用の自由度が高いものといえます。

一方、「仮名加工情報」は、個人を特定できないものの、ある程度の属性は残しています。そのため、ほかの情報と照合することで個人を特定できるおそれがあります。匿名加工医療情報よりも取り扱いに注意を要する仮名加工情報において、法的・倫理的・社会的な課題を踏まえた枠組みを明確にするものとして、本ガイドラインが制定されました。

仮名加工情報とは

仮名加工情報とは、個人情報を加工し、特定の個人を識別できないようにしたものです。仮名加工情報を加工する際は、個人情報保護法施行規則第31条各号で定められた基準に従い、適切に取り扱うことが重要です。

仮名加工情報を第三者へ提供する際は、情報を取得した者次第で本人の再識別行為をされるおそれがあるため、禁止されています。一方で、仮名加工情報の委託や事業承継、共同利用の場合は、第三者に該当しないため、情報共有が可能です。

仮名加工情報の利用目的変更・共同利用する場合の条件

仮名加工情報を共同利用する際は、以下の内容を公表する必要があります。

- 共同利用をする旨

- 共同して利用される仮名加工情報である個人データの項目

- 共同して利用する者の範囲

- 利用する者の利用目的

- 当該仮名加工情報である個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称および住所、法人の場合はその代表者の氏名

また、仮名加工情報の共同利用におけるデータ提供契約で取り決める項目は、以下のとおりです。

- 共同利用者の要件(グループ会社であること、特定のキャンペーン事業の一員であることなど、共同利用による事業遂行上の一定の枠組み)

- 各共同利用者における仮名加工情報の取扱責任者、問合せ担当者および連絡先

- 共同利用する仮名加工情報である個人データの取り扱いに関する事項

- 仮名加工情報である個人データの漏えいなど防止に関する事項

- 目的外の加工、利用、複写、複製などの禁止

- 共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項

- 共同利用する仮名加工情報である個人データの取り扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置

- 共同利用する仮名加工情報である個人データに関する事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項

- 共同利用を終了する際の手続き

- 共同利用する仮名加工情報である個人データに対して、当該医療機関などを含めない形での二次的な共同利用などを設定することの禁止

仮名加工情報を作成するうえでのポイント

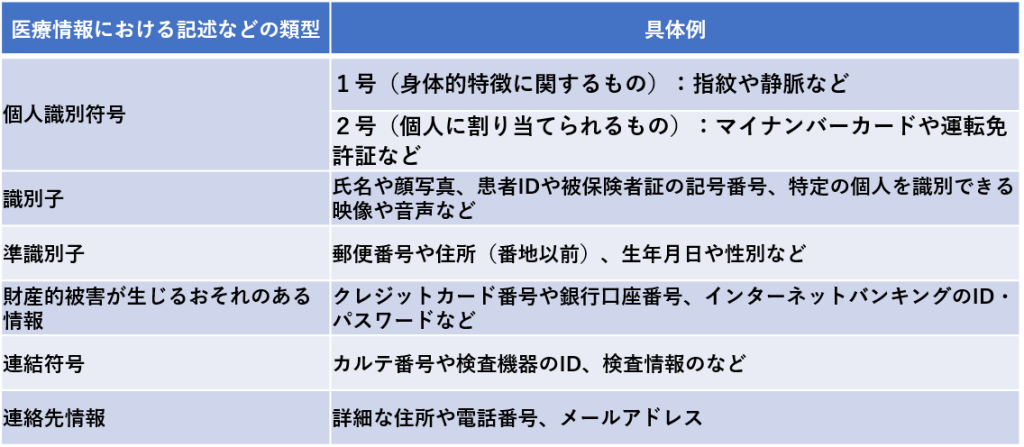

仮名加工情報を作成するときは、個人情報保護法施行規則第31条各号で定める「記述などによる単体識別性の削除」「個人識別符号による単体識別性の消去」「財産的被害が生じる恐れがある記述などの消去」といった基準に従って加工する必要があります。

また、医療情報の特性を考慮した仮名加工情報の作成方法を示すために、個人情報保護で定義される個人識別符号に加え、医療情報に含まれる記述などを以下のように類型化する必要があります。

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する基本方針の変更

当ガイドラインが改定されるに先立ち、匿名加工医療情報に関しても見直されました。変更の目的としては、医療分野の先端的研究開発および新産業創出などに資するデータ利活用の基盤構築が想定されています。

医療分野の研究開発に資する匿名加工医療情報および仮名加工医療情報については、おもに以下の内容の取り扱いが規定されています。

- 匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定

- 仮名加工医療情報作成事業を行う者の認定

- 医療情報

- 匿名加工医療情報

- 仮名加工医療情報

制度運用の基本的な考え方として、「高い情報セキュリティを確保し、十分な加工技術を有し、医療情報の管理や利活用のための加工を適正かつ確実に実施できる者」を認定しなければなりません。

匿名加工医療情報および仮名加工医療情報の利活用により実現が期待される成果の例としては、以下のとおりです。

- 最適な医療の提供:治療の効果や効率性などに関する大規模な研究の結果を活用することで、個々の患者に最適な医療の提供が可能となる。また、疾病の発生・受診などの状況を速やかに把握し、行政が早期に対応することが可能になる

- 医薬品・医療機器の研究開発や安全対策の向上:臨床研究の設計・実施の精密化などにより、医薬品や医療機器の効率的な研究開発が促進される。また、副作用の発生頻度の把握や比較が可能となり、医薬品などの安全対策が向上する

- 新産業の創出:ビッグデータを活用した人工知能による診療支援サービスや、科学的根拠に基づいて各個人に最適な健康管理を実現するような新たなヘルスケアサービスの創出が見込まれる

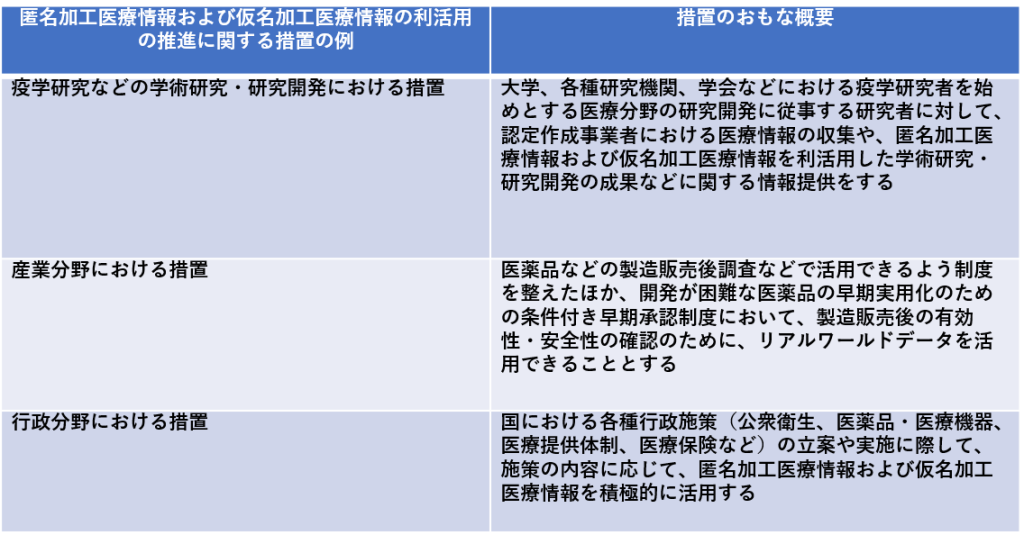

上記の成果を達成するための措置として、以下が挙げられます。

医療デジタルデータと人工知能を正しく利活用する

医療分野の研究開発を加速化することで新たな製品開発をして、治療技術の更新、治療選択肢の拡充など推し進めていかなくてはなりません。同時に個人情報の保護も遵守されなければなりません。そのためには、匿名加工医療情報および仮名加工医療情報を正しく扱った医療データを、利活用することが重要です。そのためには、高い情報セキュリティや加工技術を有し、適正かつ確実に実施する必要があります。

今後、匿名性が担保された豊富な医療デジタルデータを活用し、人工知能(AI)を利用することで、医薬品・医療機器の研究開発や安全対策の向上、新産業の創出などが期待されます。で、研究の倫理的側面と社会的な意義を十分に考慮しましょう。

もどる

© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.