食中毒の実態:種類別・季節性・年齢別の特徴

夏、そして残暑が続く間は食中毒に注意すべき季節である。

気温や湿度が高くなる夏場は、細菌の繁殖が活発になり、食中毒の発生リスクが高まる時期である。食中毒とは、主に細菌やウイルスなどの微生物、あるいはそれらが産生する毒素を原因として、嘔吐や下痢、腹痛などの急性症状を引き起こす健康被害である。

食中毒は年齢や性別を問わず発症し、場合によっては重症化や集団感染を招くこともある。そこで、MDVのデータを活用し、食中毒の種類別患者数推移、細菌性食中毒の月別患者数の推移、男女・年齢別患者数、入院割合について調査した。

データ対象期間:2019年4月~2025年3月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:363

対象疾患:

「細菌性食中毒」サルモネラ腸炎、ブドウ球菌性食中毒など

「ウイルス性食中毒」ロタウイルス性腸炎、ノロウイルス急性胃腸炎など

「寄生虫性食中毒」ジアルジア症、アニサキス症など

「化学性・自然毒による食中毒」シガテラ魚中毒、スコンブロイド魚中毒、きのこによる中毒など

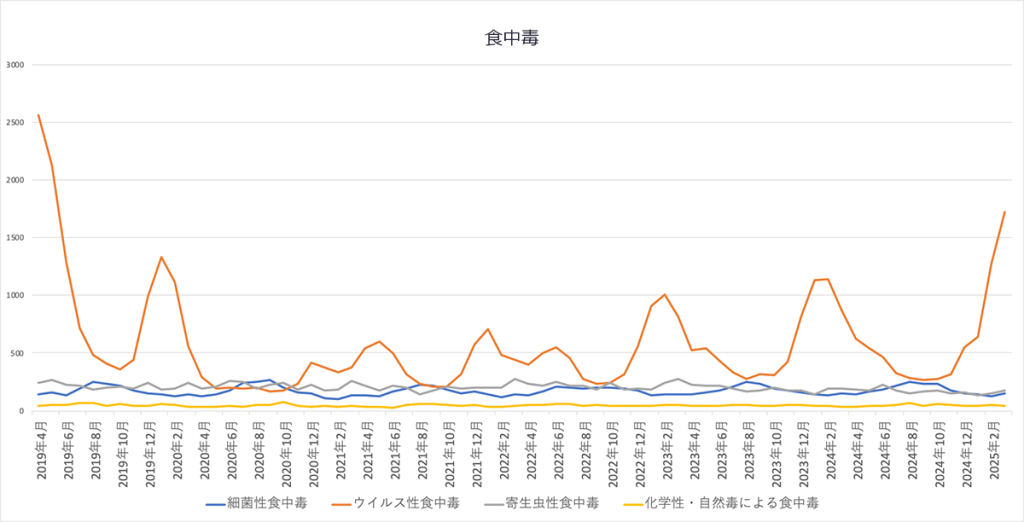

全体として、最も件数が多いのはウイルス性食中毒であり、毎年冬季に急増している。特に12月から2月にかけての発生が顕著であり、ノロウイルスを代表とする感染症が主な要因と考えられる。一方、細菌性食中毒は年間を通じて一定の水準で発生しており、夏場にやや増加する傾向がある。

寄生虫性や化学性・自然毒による食中毒は件数自体が少なく、明確な季節性は見られないものの、散発的に発生が続いている。これらは特定の食品や調理方法に依存することが多く、大規模な流行にはつながりにくいことがわかった。

さらに、細菌性食中毒の月別患者数推移を調査した。

データ対象期間:2019年4月~2025年3月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:363

対象疾患:A020:サルモネラ腸炎、A050:ブドウ球菌性食中毒、A051:ボツリズム<ボツリヌス中毒>、A052:ウェルシュ菌食中毒、A053:腸炎ビブリオ食中毒、A054:セレウス菌食中毒、A058:その他の明示された細菌性食中毒、A059:細菌性食中毒,詳細不明

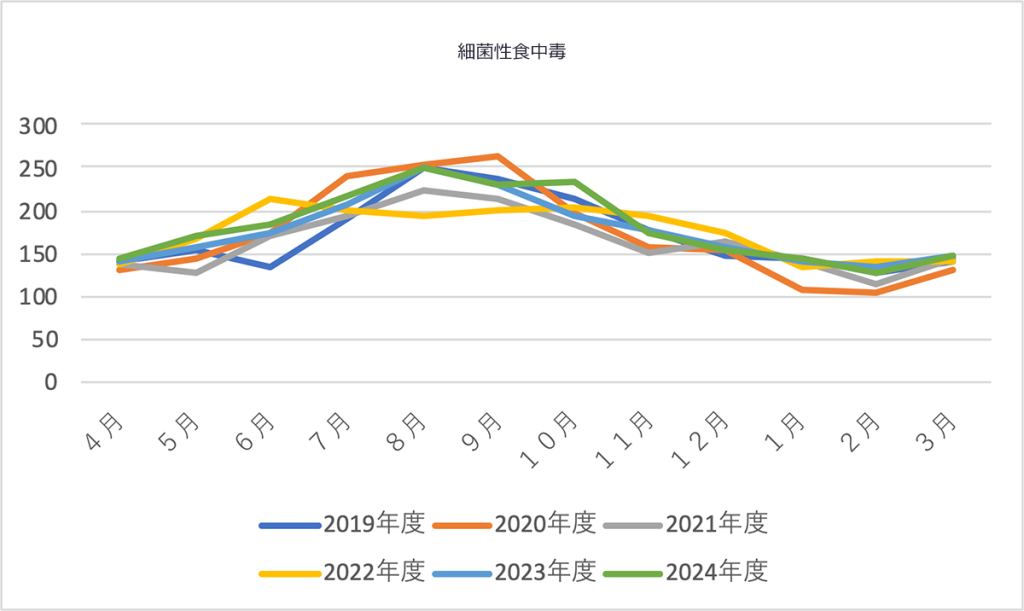

いずれの年度においても6月頃から件数が増加し、8月から9月にかけてピークを迎えるという明確な季節性が認められる。特に2020年度は9月に263件と最も高い水準を示しており、他年度と比べて突出した傾向がみられた。一方で2022年度は200件前後にとどまり、比較的低い水準に推移している。直近の2023年度および2024年度では再び250件前後まで増加しており、近年はやや高めの水準で推移していることがグラフから読み取れた。年間を通じた動向としては、冬季の12月から3月にかけては100件前後まで減少するが、完全にゼロにはならず一定数の発生が継続していた。

続いて、細菌性食中毒の男女・年齢別を調査した。

データ対象期間:2019年4月~2025年3月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:363

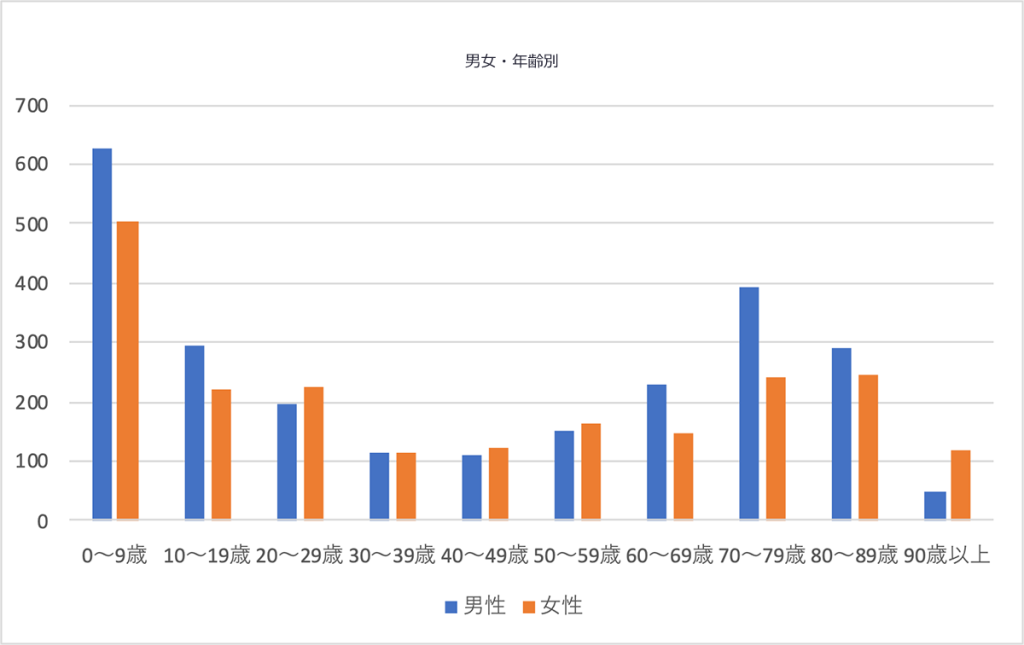

0~9歳の小児で患者数が最も多く、その後の年齢層では大きく減少する。一方で60代以降から再び増加し、70~79歳で再度ピークを迎えていた。小児と高齢者という免疫的に脆弱な層で発症が多いことがグラフから読み取れた。

また、男女差に着目すると、0~9歳および高齢者層では男性患者が多いのに対し、20~50代では女性がやや多い傾向にあることがわかった。

最後に細菌性食中毒の入院割合を男女・年齢別で調査した。

データ対象期間:2019年4月~2025年3月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:363

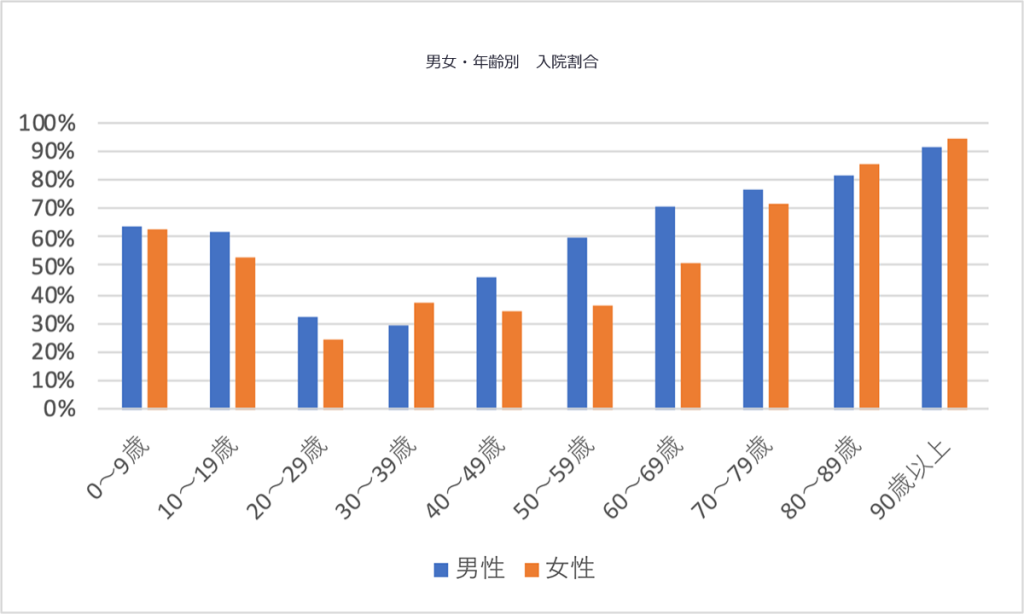

細菌性食中毒による入院割合は年齢によって大きく変化することがわかった。0〜9歳では男女ともに6割を超え、重症化しやすい傾向がみられた。その後10〜30代では割合が低下するが、40代以降は再び上昇し、70代では7割を超え、90歳以上では9割に達し、加齢に伴って入院を要するケースが増加していることがわかった。男女差では若年〜中年層で男性が高く、高齢層では女性がやや高く、この背景には女性の平均寿命の長さが影響している可能性が考えられる。

※本記事は2025年9月1日付で公開されたものです。

ご要望に応じた診療データ調査分析

データベースについてや分析のご依頼など

© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.