アトピー性皮膚炎の患者数推移と中等症~重症患者に対する治療薬の処方状況

アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が繰り返し出現する慢性の皮膚疾患であり、年齢や季節を問わず多くの人に影響を与えている。これは、汗による皮膚への刺激や、紫外線による皮膚バリア機能の低下、高温多湿な環境によるムレが原因とされている。また、屋内においてはエアコンによる乾燥も悪化要因の一つである。こうした環境要因が重なることで、皮膚の炎症やかゆみが生じやすくなり、症状が増悪しやすくなると考えられる。

日本皮膚科学会は2024年10月、「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」を発表した。3年ぶりの改訂で、近年続々と登場しているアトピー性皮膚炎の治療薬の推奨が盛り込まれ、薬剤の使い分けも議論を呼んでいる。

そこでMDVのデータを使用し、患者数の推移(全体・月別)、男女・年齢別、アトピー性皮膚炎の注射薬の処方患者数の推移、経口JAK阻害薬の処方患者数の推移を調査した。

データ対象期間:2019年1月~2025年6月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:257

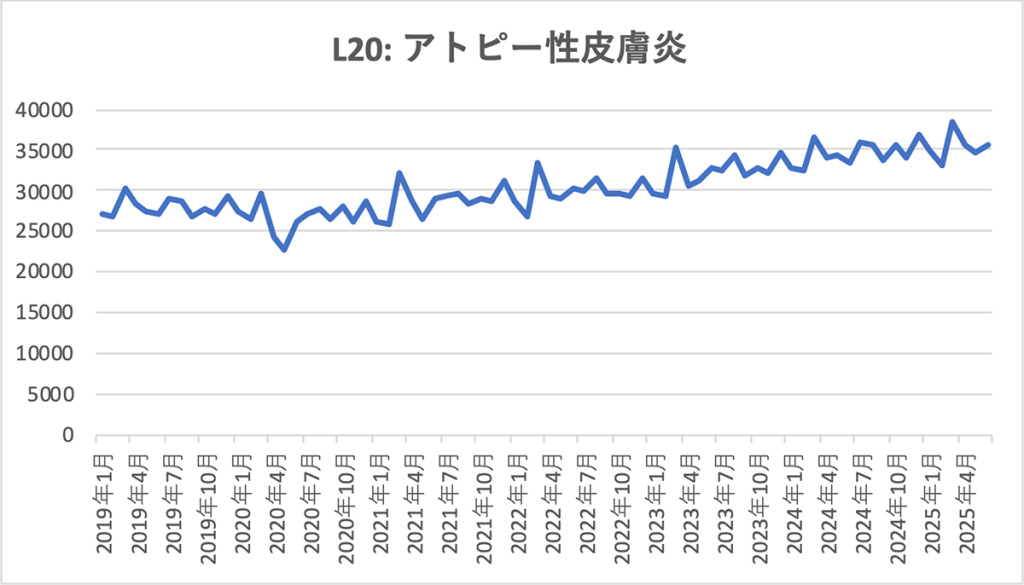

2019年から2025年にかけて全体的に徐々に右肩上がりで推移していることがわかった。

データ対象期間:2019年1月~2025年6月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:257

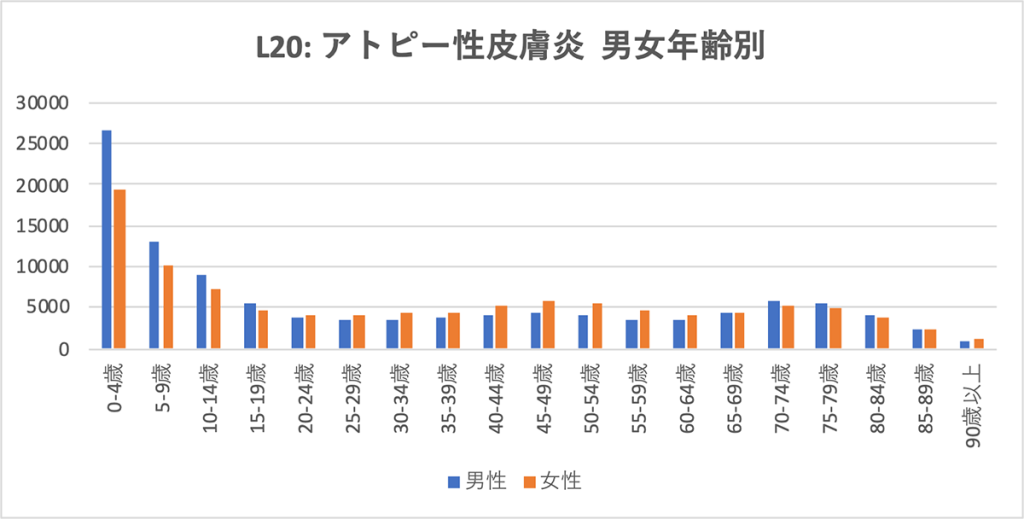

0~4歳が最も多く、特に男性で顕著に多いことがわかった。5~9歳、10~14歳と年齢が上がるにつれて患者数は急激に減少し、15歳以降は大きく減少する。成人以降は男女差が小さくなり、ほぼ同程度の患者数で推移している。また、60代以降の高齢層でも一定数の患者が存在しており、アトピー性皮膚炎は全年齢層でみられる疾患であることがグラフから読み取れた。

続いて、細菌性食中毒の男女・年齢別を調査した。

データ対象期間:2019年4月~2025年3月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:363

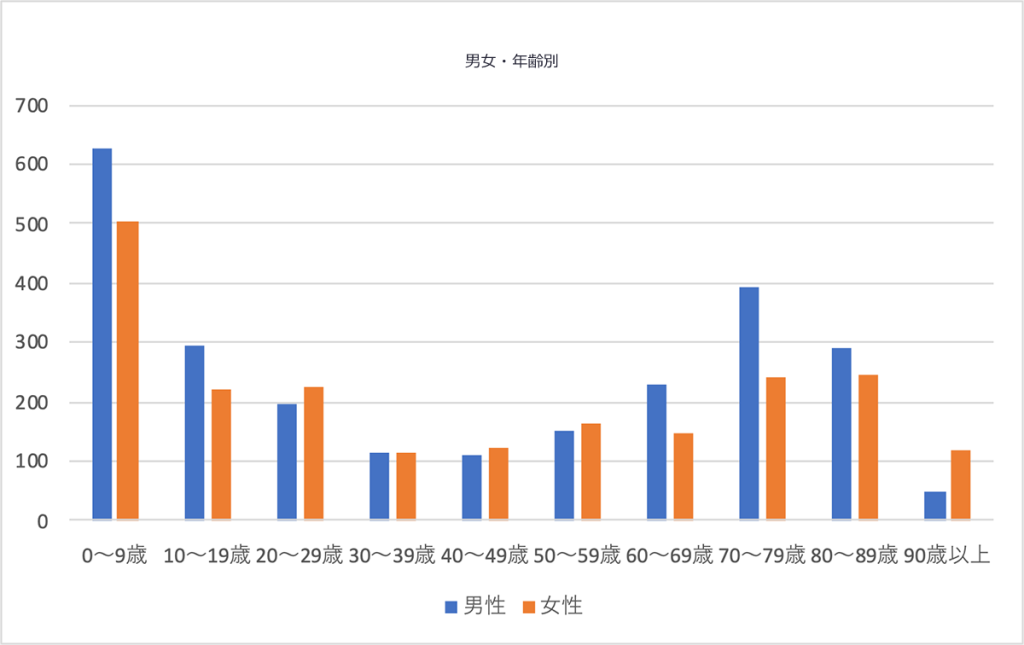

0~9歳の小児で患者数が最も多く、その後の年齢層では大きく減少する。一方で60代以降から再び増加し、70~79歳で再度ピークを迎えていた。小児と高齢者という免疫的に脆弱な層で発症が多いことがグラフから読み取れた。

また、男女差に着目すると、0~9歳および高齢者層では男性患者が多いのに対し、20~50代では女性がやや多い傾向にあることがわかった。

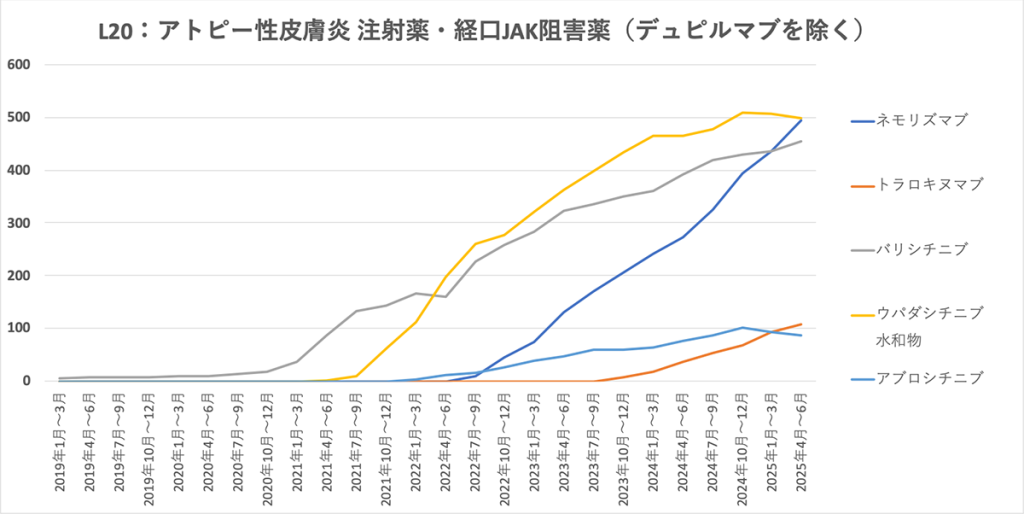

最後に、アトピー性皮膚炎治療で使われる主な注射薬、経口JAK阻害薬の処方患者数の推移を調査した。

データ対象期間:2019年1月~2025年6月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:257

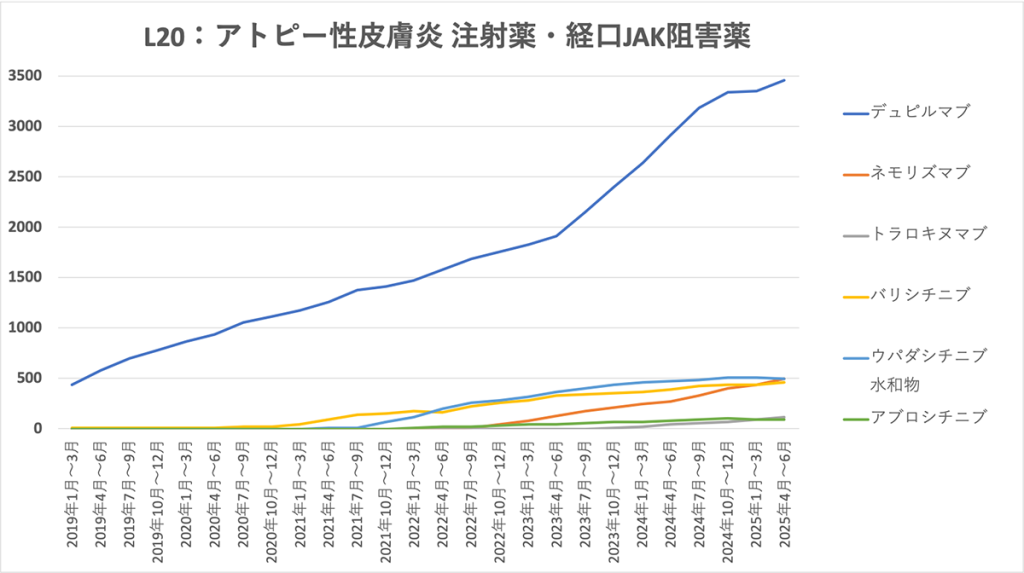

デュピルマブは2019年以来、一貫して処方患者数が増加しており、特に2023年から伸びが加速しており、標準的治療薬として広く臨床現場に浸透している様子がうかがえる。

データ対象期間:2019年1月~2025年6月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:257

デュピルマブを除く注射薬に関して見てみると、ネモリズマブ、トラロキヌマブは比較的最近導入された薬剤であり、処方患者数はまだ少ないものの着実に増加傾向を示しており、今後シェア拡大の可能性があると考えられる。

バリシチニブは2020年12月にアトピー性皮膚炎治療薬として初めて経口JAK阻害薬に適応拡大が承認されて以来、一貫して処方患者数が増加しており、2025年に入ってからも3剤の中では唯一増加傾向にある。

これに対し、ウパダシチニブは2021年8月に適応追加承認後に急速な処方患者数増加を示し、2022年4月にはバリシチニブの処方数を上回った。2024年10月~12月には、500件を上回ったが、2025年に入ってからはやや減少傾向がみられ、今後の推移が注目される。

一方、アブロシチニブは、2021年12月に製造販売承認以降、堅調に処方患者数を延ばしている。

全体として、概ね処方数が増加傾向であることから、中等症から重症のアトピー性皮膚炎の治療は、複数の選択肢が提供され、患者や医師の多様なニーズに対応している状況が読み取れた。

※本記事は2025年10月2日付で公開されたものです。

ご要望に応じた診療データ調査分析

データベースについてや分析のご依頼など

© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.